©

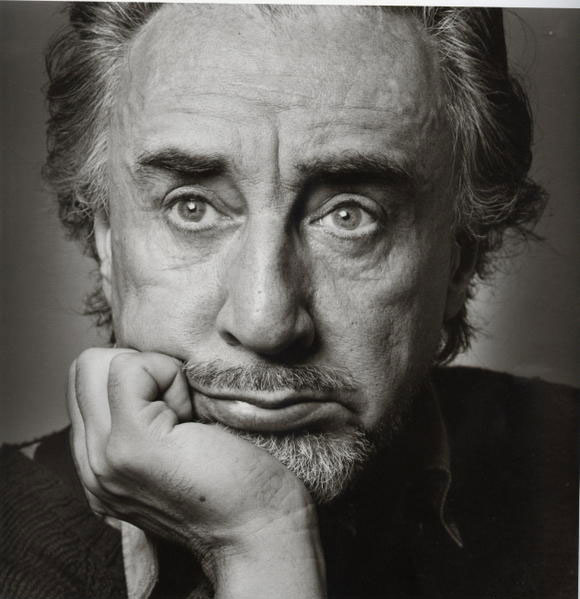

2012 Léon Herschtritt /

LA COLLECTION

"Droits de reproduction interdits" veuillez contacter

www.lacollection.eu

pour toutes demandes d'utilisation"

La

promesse de l'aube

J'étais un enfant lorsque ma mère m'apprit l'existence

d'une cohorte ennemie et je pressentis qu'un jour, pour elle,

j'allais la défier.

Il

y avait Totoche, le dieu de la bêtise, Merzavka, le

dieu des vérités absolues, Filoche, le dieu

de la petitesse, des préjugés, du mépris,

de la haine. Il y avait d'autres dieux, plus mystérieux

et plus louches, plus insidieux et masqués, difficiles

à identifier.

Nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis et c'est de ma lutte

avec eux que je veux faire ici le récit ; ma mère

avait été un de leurs jouets favoris ; dès

mon plus jeune âge je m'étais promis de la dérober

à cette servitude.

Ce fut à treize ans que j'eus pour la première

fois le pressentiment de ma vocation.

J'étais alors élève de quatrième

au lycée de Nice et ma mère avait, à

l'hôtel Negresco, une de ces " vitrines "

de couloir où elle exposait les articles que les magasins

de luxe lui concédaient.

Depuis treize ans, déjà, seule, sans mari, sans

amant, elle luttait ainsi courageusement, afin de gagner,

chaque mois, ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer

le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le

bifteck de midi - ce bifteck qu'elle plaçait chaque

jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme

le signe même de sa victoire sur l'adversité.

Ma mère debout, me regardait manger avec cet air apaisé

des chiennes qui allaitent leurs petits.

A ce moment-là, elle avait déjà cinquante

et un ans. Un âge difficile, lorsqu'on a seulement un

enfant pour tout soutien dans la vie.

Ses propres ambitions artistiques ne s'étaient jamais

accomplies et elle comptait sur moi pour les réaliser.

J'étais, pour ma part, décidé à

faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle

devînt, par mon truchement, une artiste célèbre

et acclamée et, après avoir longtemps hésité

entre la peinture, la scène, le chant et la danse,

je devais un jour opter pour la littérature, qui me

paraissait le dernier refuge, sur cette terre, de tous ceux

qui ne savent pas où se fourrer.

Ma mère possédait un grand talent de reconstitution

historique, par la voix et le geste, et semblait bien prouver

qu'elle avait été, dans sa jeunesse, la grande

artiste dramatique qu'elle prétendait avoir été.

Je ne suis cependant jamais parvenu à élucider

ce dernier point entièrement.

Je savais qu'elle était fille d'un horloger juif de

la steppe russe ; qu'elle avait été très

belle, qu'elle avait quitté sa famille à l'âge

de seize ans ; qu'elle avait été mariée,

divorcée, remariée, divorcée encore -

et tout le reste, pour moi, était une joue contre la

mienne, une voix mélodieuse, qui murmurait, parlait,

chantait, riait - un rire insouciant, d'une gaieté

étonnante, que je guette, j'attends, que je cherche

en vain, depuis, autour de moi ; un parfum de muguet, une

chevelure sombre qui coule à flot sur mon visage et,

murmure à l'oreille, des histoires étranges

d'un pays qui, un jour, allait être le mien.

La France que ma mère évoquait dans ses descriptions

lyriques et inspirées depuis ma tendre enfance avait

fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement

à l'abri de la réalité, une sorte de

chef-d'œuvre poétique, qu'aucune expérience

humaine ne pouvait atteindre ni révéler.

Elevé dans ce musée imaginaire de toutes les

noblesses et de toutes les vertus, je passai d'abord mon temps

à regarder autour de moi avec stupeur, et ensuite,

l'âge d'homme venu, à livrer à la réalité

un combat homérique et désespéré,

pour redresser le monde et le faire coïncider avec le

rêve naïf qui habitait celle que j'aimais si tendrement.

Oui, ma mère avait du talent - et je ne m'en suis jamais

remis.

Quant à moi je n'attachais nulle importance à

ce que je pouvais être ou ne pas être d'une manière

provisoire et transitoire, puisque je me savais promis à

des sommets vertigineux, d'où j'allais faire pleuvoir

sur ma mère mes lauriers, en guise de réparation.

Car j'ai toujours su que je n'avais pas d'autre mission ;

que je n'existais, en quelque sorte, que par procuration ;

que la force mystérieuse mais juste qui préside

au destin des hommes m'avait jeté dans le plateau de

la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie

de sacrifices et d'abnégation. Je croyais à

une logique secrète et souriante, dissimulée

aux recoins les plus ténébreux de la vie. Je

croyais à l'honorabilité du monde. Je ne pouvais

voir le visage désemparé de ma mère sans

sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance

dans mon destin.

Aux heures les plus dures de la guerre, j'ai toujours fait

face au danger avec un sentiment d'invincibilité. Rien

ne pouvait m'arriver, puisque j'étais son happy end.

Dans ce système de poids et mesures que l'homme cherche

désespérément à imposer à

l'univers, je me suis toujours vu comme sa victoire.

J'avais huit ans, je crois, lorsque la vision grandiose qu'elle

avait de mon avenir m'apparut.

Nous étions alors installés provisoirement à

Wilno, en Pologne, en attendant d'aller nous fixer en France.

Ma mère gagnait notre vie en façonnant des chapeaux

pour dames, dans notre appartement transformé en "

grand salon de modes de Paris ".

Nous étions alors dans une situation matérielle

déplorable, il faisait terriblement froid à

Wilno, où la neige montait lentement du sol, le long

des murs sales et gris.

Ma mère revenait de ses périples à travers

la ville enneigée, posait ses cartons à chapeaux

dans un coin, s'asseyait, allumait une cigarette et me regardait

avec un sourire radieux.

J'allais l'embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me

tenait contre elle, fixant par-dessus mon épaule, quelque

chose de lointain, avec un air émerveillé. Puis

elle disait :

- Tu seras ambassadeur de France.

Je n'avais que huit ans, mais ma décision était

déjà prise : tout ce que ma mère voulait,

j'allais le lui donner.

Puis nos affaires prirent meilleure tournure. Le spectacle

de ma mère faisant des projets, était pour moi

quelque chose de fabuleux et de bouleversant.

J'eus une gouvernante française et je fus vêtu

d'élégants costumes de velours spécialement

coupés pour moi et, pour faire face aux intempéries,

je fus affublé d'une surprenante pelisse d'écureuil

dont les centaines de petites queues grises, tournées

vers l'extérieur, provoquaient l'hilarité des

passants.

Mon père avait quitté ma mère peu après

ma naissance. Je savais que l'homme qui m'avait donné

son nom avait une femme, des enfants, qu'il voyageait beaucoup,

allait en Amérique, et je l'ai rencontré plusieurs

fois. Il n'est vraiment entré dans ma vie qu'après

sa mort.

Je savais bien qu'il était mort pendant la guerre dans

une chambre à gaz, exécuté comme Juif,

avec sa femme et ses deux enfants, alors âgés

de quinze et seize ans.

En 1956 j'appris par une lettre un détail particulièrement

révoltant sur sa fin tragique : il était mort

de peur, sur le chemin du supplice, à quelque pas de

l'entrée.

L'homme qui est mort ainsi était pour moi un étranger,

mais ce jour-là il devint mon père, à

tout jamais.

Lorsque la petite entreprise de ma mère fut déclarée

en faillite, nos meubles furent saisis. Ma mère avait

cependant eu la précaution de mettre à l'abri

son trésor précieux, une collection complète

de vieille argenterie impériale, qu'elle avait emportée

avec elle de Russie.

Avec les quelques centaines de zlotys que nous avions pu sauver

du désastre, sous décidâmes de nous rendre

à Varsovie, où ma mère y avait des parent

et des amis, mais surtout il y avait un lycée français.

A Varsovie nous vécûmes difficilement dans des

chambres meublées.

Ma mère fit mille choses pour nous maintenir à

flot. Elle fut courtière de bijoux, acheta et revendit

des fourrures et des antiquités. Elle fit aussi de

la gérance d'immeubles, fut placeuse en publicité

et se chargea de mille autres besognes dont je ne me souviens

plus aujourd'hui ; mais chaque matin à dix heures,

lors de la récréation, elle était là

avec son thermos de chocolat et de tartines beurrées.

De mon côté, je me surpassais dans mes efforts

pour voler à son secours. J'écrivais des poèmes

et je les lui récitais à haute voix. Elle les

écoutait toujours attentivement. Peu à peu son

regard s'éclairait, les traces de fatigue disparaissaient

de son visage et elle s'exclamait, avec une conviction absolue

:

- Lord Byron ! Pouchkine ! Victor Hugo !

J'ai gardé de mon premier contact avec la France, le

souvenir d'un porteur à la gare de Nice, avec sa longue

blouse bleu, sa casquette, ses lanières de cuir et

un teint prospère, fait de soleil, d'air marin et de

bon vin.

Nous nous installâmes dans une maison de famille, rue

de la Buffa. A Nice je me mis à écrire pour

de bon. Attaqué par le réel sur tous les fronts,

refoulé de toutes parts, me heurtant partout à

mes limites, j'ai pris l'habitude de me réfugier dans

un monde imaginaire et à y vivre, à travers

les personnages que j'inventais, une vie pleine de sens, de

justice et de compassion. Instinctivement, sans influence

littéraire apparente, je découvris l'humour,

cette façon habile de désamorcer le réel

au moment même où il va vous tomber dessus.

Plus je regardais le visage vieilli, fatigué, de ma

mère, et plus mon sens de l'injustice et ma volonté

de redresser le monde et de le rendre honorable grandissait

en moi. J'écrivais tard dans la nuit.

Ma mère avait cinquante-deux ans lorsqu'elle fit sa

meilleure affaire, la vente d'un immeuble de sept étages

dans l'ancien boulevard Carlonne, aujourd'hui boulevard Grosso.

L'acheteur, frappé par l'esprit d'entreprise et l'énergie

de ma mère, lui en confia la gérance.

Ce fut ainsi que l'Hôtel-Pension Mermonts ouvrit ses

portes à la grande clientèle internationale.

Je crois qu'elle a vécu là quelques-uns de ses

meilleurs moments.

Un jour j'appris ce qu'elle me cachait depuis deux ans : ma

mère était diabétique et, chaque jour

elle se faisait une piqûre, avant de commencer sa journée.

Une peur abjecte me saisit. Je sentis qu'il fallait me dépêcher,

qu'il me fallait en toute hâte écrire le chef-d'œuvre

immortel, lequel, en faisant de moi le plus jeune Tolstoi

de tous les temps, me permettrait d'apporter immédiatement

à ma mère la récompense de ses peines

et le couronnement de sa vie.

Plus tard, en 1933, je quittai Nice et m'inscrivis à

la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence. Ma mère

m'envoyait des billets lapidaires, remplis d'exhortations

à la vaillance et à la ténacité.

" Courage mon fils tu reviendras à la maison le

front ceint de lauriers… "

La légende de mon avenir était ce qui la tenait

en vie.

C'est ainsi que jai vécu, jusqu'à vingt-deux

ans, du travail d'une vieille femme malade et surmenée.

L'automne approchait et mon départ pour Paris devenait

imminent. A Paris, je m'enfermai dans ma minuscule chambre

d'hôtel et, négligeant les cours à la

Faculté de Droit, je me mis à écrire

de tout mon saoul.

En 1938 je fus incorporé à Salon-de-Provence.

J'étais heureux, j'aimais les avions. Je ne fus même

pas nommé sergent, pas même caporal-chef : je

fus nommé caporal.

Je lui racontai que j'avais séduit la femme du Commandant

de l'Ecole.

- Raconte-moi tout, m'ordonna-t-elle.

Elle aimait les jolies histoires, ma mère. Je lui en

ai raconté beaucoup.

L'idée que la France pouvait perdre la guerre ne m'était

jamais venue.

Après de multiples pérégrinations, j'avais

décidé de passer en Angleterre, à bord

d'un Den-55. Il n'était pas question de me dérober

: j'étais tenu. Je sentais le regard d'admiration et

de fierté de ma mère posé sur moi. J'avais

à défendre un conte de nourrice dans l'esprit

d'une vieille dame.

L'aérodrome de Bordeaux-Mérignac, le 15 juin

1940. Je m'apprêtais à monter dans un avion lorsqu'un

cycliste vint me prévenir qu'on me demandait d'urgence

au téléphone. C'était ma mère

qui dans le chaos de la défaite, avait réussi

à me joindre. L'avion sur lequel j'étais sur

le point de monter décolla, se cabra, explosa et s'écrasa

au sol. Il n'y eut pas de survivants. Au téléphone,

ce fut une série de cris, de mots, de sanglots, cela

ne relevait pas du langage articulé.

Après Londres j'embarquai pour l'Afrique. C'est ainsi

que la première nouvelle de mon roman Education Européenne

fut écrit à bord du navire qui nous emportait

vers les combats du ciel africain.

Les lettres de ma mère, sans date, hors du temps, devaient

me suivre partout fidèlement. Pendant trois ans et

demi, j'ai été soutenu ainsi par un souffle

et une volonté plus grands que la mienne et ce cordon

ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un

cœur trempé mieux que celui qui m'animait.

Mais je tiens à le dire clairement : je n'ai rien fait.

Je me suis débattu. Je ne me suis pas vraiment battu.

Un jour cependant, nous eûmes une sortie un peu plus

mouvementée que d'habitude. La Croix de la Libération

devait être épinglée sur ma poitrine quelques

mois plus tard, sous l'Arc de Triomphe, par le Général

de Gaulle lui-même.

Puis un événement insolite se produisit dans

ma vie, je reçus du Ministère des Affaires étrangères

une lettre officielle me suggérant de poser ma candidature

au poste de secrétaire d'ambassade.

Le destin de ma mère prenait tournure.

Le ruban vert et noir de la Libération bien en évidence

sur ma poitrine, au- dessus de la Légion d'honneur,

de la Croix de Guerre, les galons de capitaine sur les épaules,

la casquette sur l'œil, mon roman en français

et en anglais dans la musette bourrée de coupure de

presse et, dans ma poche, la lettre qui m'ouvrait les rangs

de la Carrière, avec juste ce qu'il fallait de plomb

dans le corps pour faire le poids, ivre d'espoir, de jeunesse,

de certitude et de Méditerranée, je revenais

à la maison après avoir démontré

l'honorabilité du monde, après avoir donné

une forme et un sens au destin d'un être aimé.

Mais à l'hôtel-Pension Mermonts où je

fis arrêter la jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir.

Il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité.

Ma mère était morte trois ans et demi auparavant,

quelques mois après mon départ pour l'Angleterre.

Au cours des derniers jours qui avaient précédé

sa mort, elle avait écrit près de deux cent

cinquante lettres, qu'elle avait fait parvenir à son

amie en Suisse. Je continuai donc à recevoir de ma

mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer

alors qu'elle était morte depuis plus de trois ans.

Le cordon ombilical avait continué à fonctionner.

Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une

promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé de

manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après

cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et

vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances.

On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère

comme un chien abandonné. [..] Vous êtes passés

à la source très tôt et vous avez tout

bu. Lorsque la soif vous reprend vous avez beau vous jeter

de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y

a que des mirages. […]. Je ne dis pas qu'il faille empêcher

les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il

vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un à

aimer.

Commentaires

Autobiographie

?

Il serait peut-être plus sage de parler d'autofiction.

Mais autofiction est trop vague ; roman n'est pas exact, reste

plutôt autobiographie fictive ou fiction autobiographique,

impossible de définir ce livre singulier.

Gary écrivit " Chacun de nous se fait une illusion

du monde […] ; les grands artistes sont ceux qui imposent

à l'humanité leur illusion du monde. Gary s'est

toujours flatté d'être comme ses saltimbanques,

un illusionniste ".

" Tout est permis dans l'art, sauf l'échec…

Lorsque l'art n'échoue pas, son mensonge est honnête,

lorsqu'il échoue, aucune " vérité

" ne saurait l'empêcher d'être un mensonge

piteux ".

Ou encore " Ne dis pas forcément les choses comme

elles se sont passées, mais transforme les en légendes,

et trouve le ton de voix qu'il faut pour les raconter ".

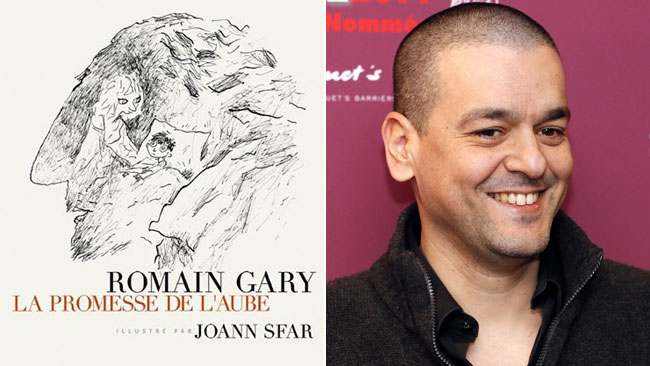

La promesse de l'aube " fut créée en 1958.

Gary était alors diplomate, consul général

à Los Angeles.

Sa mère l'a mis au monde puis elle l'a façonné

selon son désir, comme un Dieu sa créature.

Il est son œuvre unique et son chef-d'œuvre. Mais

lui, de son côté, l'a aimée, portée,

protégée, détestée aussi pour

son pouvoir sur lui, son intransigeance et même pour

ses sacrifices dont il lui sera impossible d'être quitte,

jamais.

Si bien qu'il n'a trouvé qu'une solution pour lui rendre

hommage et la mettre à distance : la créer à

son tour, lui rendre vie dans une œuvre dont cette fois

il sera l'auteur.

(Mireille Sacotte) écrit :

Avec " La promesse de l'aube " elle naît de

sa plume, sublime, toute-puissante, tragique, mais aussi fragile,

naïve autant que rusée, comique, voir grotesque,

insupportable, envahissante, non plus une personne mais un

personnage magnifique. Et il l'impose entre toutes les femmes.

Lorsqu'il raconte ses exploits il invite à désacraliser

le héros, et il fait grand usage de l'humour, ce qui

donne un ton particulier au livre.

Les scènes sont la plupart du temps comiques pour le

lecteur, et tragiques, pour le protagoniste enfant.

Le sujet du livre est aussi celui d'une intégration

à un nouveau pays, plus ou moins de rêve, qu'est

la France, qui tantôt accueille, tantôt refuse

d'accueillir, comme tous les pays. Le troisième personnage,

en dehors de la mère et du fils, est la France.

Il se plaisait à dire : " Je n'ai pas une goutte

de sang français, mais le sang français coule

dans mes veines "

" Mon livre est avant tout une œuvre littéraire,

rien n'est tout à fait vrai, mais rien n'est tout à

fait faux. Mon livre est une œuvre d'art, ce n'est pas

un document ".

Biographie

Romain Gary est né à Wilno le 21 mai 1914, dans

la grande métropole spirituelle et intellectuelle que

les Juifs ashkénazes avaient surnommée la "

Jérusalem de Lituanie ", centre d'études

juives le plus important d'Europe orientale.

Sa mère Mina Owczynska avait divorcé à

Varsovie d'un premier époux lorsqu'elle épousa

Arieh-Leïb Kacew. Arieh, négociant en fourrures,

appartenait à la catégorie sociale des "

petits bourgeois " de l'Empire russe.

Mina avait déjà 35 ans lorsque son fils Roman

naquit. Cette année-là éclata la première

guerre mondiale.

Tous les Juifs de Lituanie orientale et de Courlande furent

dispersés dans toute la Russie.

Roman et sa mère éprouvaient une grande fascination

pour l'univers du cinéma, et en particulier pour Ivan

Mosjoukine, le célèbre acteur russe du cinéma

muet. Gary laissa se développer la légende selon

laquelle, il aurait été conçu par la

star russe et sa mère en voyage à Paris.

Les difficultés matérielles commencèrent

après la séparation de Mina et Leïb. Prélude

au départ chez les parents de Mina à Swaniacy,

et quelques mois plus tard à Varsovie.

Les années que Romain Gary vécut à Wilno

et à Varsovie furent douloureuses. Etre juif en Pologne

était considéré comme une maladie honteuse.

Romain Gary en a tant souffert qu'il a répugné

à raconter la véritable histoire de son enfance.

Si Gary en voulait tant à son père, c'est pace-que

ce dernier l'a abandonné en 1925 pour vivre avec Frida

Bojarski, une femme qui avait dix-sept ans de moins que Mina.

Frida lui donna deux enfants, Wala, dite Valentina et Pavel.

Gary et sa mère ont fait partie de la troisième

vague d'environ 10 000 personnes qui émigrèrent

en France entre 1908 et 1939.

C'est à Nice que Roman Kacew vivra son adolescence

et sa jeunesse.

C'est en se présentant à l'Hermitage, l'un des

plus somptueux établissements de Nice, construit sur

la colline de Cimiez, que Mina se lia avec la famille Agid.

Le directeur était Alexandre, le père des trois

futurs amis intimes de Romain : Roger, René et Suzanne.

Alexandre Agid accorda à Mina la permission de proposer

sa brocante dans ses hôtels, allant même jusqu'à

mettre à sa disposition des vitrines pour l'exposer.

Les affaires connaissent des hauts et des bas. Mina, prématurément

vieillie et atteinte d'un diabète grave, se tue à

la tâche.

Une certaine sécurité s'installa enfin lorsqu'un

Ukrainien l'engagea comme gérante de la modeste pension

Mermont située 7, bd Carlone (aujourd'hui François

Grosso).

Après des études à la faculté

de droit d'Aix-en-Provence et à la faculté de

droit de Paris, Gary apprend le métier d'aviateur.

Plus tard il rejoint la France Libre et est incorporé

dans les forces aériennes françaises libres.

En 1944 il publie à Londres son premier roman qui deviendra

en français " l'Éducation européenne

". La même année il épouse Lesley

Blanch. Petite, menue, blonde, elle évoque une poupée

en biscuit, anglaise précisément, fragile et

précieuse. Elle a trente-sept ans (soit sept années

de plus que lui) et une carrière de journaliste d'excellente

renommée. Rédactrice à Vogue, elle s'occupe

en particulier du cinéma et du théâtre,

milieu où elle est connue, appréciée,

parfois redoutée. Entre eux, l'humour sera, avec la

complicité littéraire, le meilleur ciment.

Nommé Secrétaire d'ambassade à Sofia

(Bulgarie), puis premier secrétaire d'ambassade à

Berne (Suisse), Chargé d'Affaires à La Paz (Bolivie),

Consul Général de France à Los Angeles,

Gary poursuit une carrière fulgurante.

En 1956, alors qu'il se trouve en Bolivie, il apprend qu'on

lui a décerné le prix Goncourt pour " Les

racines du ciel ". Rentré à Paris, la diplomatie,

la politique, la littérature, le Tout-Paris honorent

Romain Gary. Gary soigne sa publicité, cultive sa différence,

sa moustache à la Clark Gable, son allure hautaine

et sa voix charmeuse. Il joue les stars, posant pour Paris

Match au zoo du bois de Vincennes, où il offre des

quignons de pains à ses amis éléphants,

ou s'affichant dans les rues de Paris avec un bonne de coton

bolivien, orange et vert, qu'il a acheté au marché

de La Paz.

Sa légende s'étoffe. Théâtral,

cabotin, résolument mystificateur, Gary sait d'expérience

que le succès passe par la comédie. A sa parution,

" Les racines du ciel" divise la critique, et pose

la question du style : Gary est-il ou n'est-il pas "

un bon écrivain " ?

Les avis sont partagés. Gary connaît ses faiblesses

mais ne laisse pas toujours à son éditeur le

temps de " peigner " ses livres. Dès qu'il

l'a achevé, il faut que son roman paraisse, de toute

urgence, même un peu en désordre, et dans sa

brutalité. Une deuxième édition des Racines,

après le Goncourt, éliminera les plus grosses

erreurs.

En 1957 à Los Angeles il participe à la vie

hollywoodienne. C'est là qu'il rencontre Jean Seberg.

Elle a vingt et un an. Lui, quarante-cinq. Elle est blonde,

pâle et claire, près de ce Consul de France qui

ressemble à un mexicain. Elle est célèbre.

Encore plus que lui. Elle a donné son visage à

la " Jeanne d'Arc " d'Otto Preminger. Elle a joué

Cécile, dans " Bonjour tristesse ", d'après

Sagan, et elle vient d'achever le tournage d' "A bout

de souffle " au côté de Jean-Paul Belmondo,

sous la direction de Godard.

Sa coiffure taillée à la serpe, à ras,

elle n'en paraît que plus féminine, plus fragile,

sous ses quelques mèches très douces, qui accentuent

en elle la pureté des traits, la perfection du contour.

D'une beauté qui se moque des fards, cette très

jeune femme attire Romain au premier coup d'oeil. Elle correspond

si bien à l'idéal féminin de ses romans,

qu'il a l'impression de tomber amoureux de l'une de ses créations,

et de voir son rêve prendre corps. Entre un mariage

de raison et des amours de quelques nuits, il rencontre enfin

une femme issue de son propre rêve, tombée de

son propre ciel.

Entre Gary et Seberg, il y a ce soir-là quelques images

de légende : une héroïne de Preminger face

à un Consul de France, une star rive gauche adorée

par Godard, par Truffaut, face à un écrivain

Goncourt, une Américaine du Middle-West parisianisée

face à un Français un peu trop russe, un peu

trop gaulliste, un peu trop Juif.

Il y a toute la magie d'une première rencontre et d'un

coup de foudre amoureux.

Au printemps ils s'installent 108, rue du Bac dans un vaste

appartement de huit pièces.

Lorsque Lesley apprendra que Jean est enceinte elle accordera

à Gary le divorce, après 17 ans de vie commune.

En 1961, Gary délaisse sa carrière diplomatique,

il choisit l'amour et la voie du scandale, désespérant

Lesley qui le supplie de garder la face. Il va préférer

Jean et une nouvelle bohème. Sa rencontre avec elle

coïncide avec un changement profond de sa personnalité,

à une nouvelle étape de sa vie.

Elle est luthérienne, marquée dans l'enfance

par les principes d'une religion qui est l'une des plus austères

du monde et qui, même transportée en Amérique,

continue d'exalter toutes les valeurs du puritanisme. Tendre,

d'une sensibilité exceptionnelle, que la vie n'a pas

polie, Jean éprouve d'instinct pour tout ce qui souffre

une pitié que rien ni personne ne sait apaiser.

Devant l'injustice et la souffrance, bouleversée au

plus profond de l'être, elle part en croisade. Elle

recueille les chiens, les chats, ouvre sa maison aux hippies,

aux clochards, aux vagabonds. En 1968 elle s'engage corps

et âme dans la lutte antiraciste.

Gary reconnaît l'innocence, la pureté de Jean,

mais taxe sévèrement d'idéalisme naïf,

son engagement qui la dépasse. Il refuse de partager

la culpabilité des Blancs face aux Noirs. Il préfère

se tenir à l'écart d'une guerre qui ne le concerne

pas.

Le portrait qu'en trace Gary est plein d'indulgence, de désespoir

contenu. " Il est difficile d'aimer une femme que l'on

ne peut ni aider, ni changer, ni quitter.Je n'en peux plus

dit-il. Dix-sept millions de Noirs américains à

la maison, c'est trop, même pour un écrivain

professionnel…… habitué à capitaliser

la souffrance des autres dans des best-sellers. J'ai déjà

fait de la littérature avec la guerre, avec l'occupation,

avec ma mère, avec la liberté de l'Afrique,

avec la bombe, je refuse absolument de faire de la littérature

avec les Noirs américains ".

Il a l'intime conviction que la plupart de ce que nous appelons

des problèmes idéologiques sont essentiellement

psychiatriques. Il ne pressent que trop combien le militantisme

blanc, particulièrement celui des protestants américains,

s'enracine dans l'angoisse d'un inexorable sentiment de culpabilité,

et tend en fait à l'autodestruction.

Jean brûle d'une flamme qui vise à monter au

bûcher.

En septembre 1968 ils se séparent, puis divorcent,

tout en demeurant unis, vivant dans le même appartement

coupé en deux. Diego, leur fils, vit avec son père.

Elle les rejoint pour Noël.

En 1970, Jean, qui est toujours officiellement Mme Gary, se

retrouve enceinte. Romain décide d'assumer la paternité

de l'enfant. Ils se réconcilient. Un article du Newsweek

affirme que le bébé n'est pas de Gary mais d'un

activiste noir. Le 23 août Jean est transportée

à l'hôpital de Genève et accouche prématurément

d'une petite fille, Nina, qui meurt deux jours plus tard.

En 1974 Gary a la soixantaine. Il a toujours belle allure.

Une vie bien remplie. C'est le moment qu'il choisit pour ruiner

- à ses propres yeux - sa respectabilité en

publiant sous un pseudonyme, et cela à l'insu même

de son éditeur, Gros-Câlin puis la Vie devant

soi. Gary vient d'entrer dans la plus fantastique épreuve

qu'il ait jamais connue de sa vie d'aventures.

L'aventure Ajar est absolument sans précédent

dans l'histoire de la littérature, même conçue

à l'échelon de la planète. Aventure folle

et tragique dans laquelle, aux antipodes du canular, les années

Ajar marquent à la fois l'apothéose du génie

fabulateur de Gary et la cassure essentielle dans laquelle

il faut chercher un des mobiles de son suicide.

Dans sa vie, dans son oeuvre, dans son apparence physique

même, Gary n'a cessé de changer, de superposer

les visages, les noms, les identités, finissant par

écrire sa vie comme l'une des pièces de son

oeuvre.

" L'habitude de n'être que soi-même finit

par nous priver totalement du reste du monde, de tous les

autres ; je, c'est la fin des possibilités… ".

Il dit aussi "J'éprouve parfois le besoin de changer

d'identité, de me séparer un peu de moi-même,

l'espace d'un livre".

Avec Ajar, Gary se donne un masque avec un faux nom, jeu littéraire

qui est en l'occurrence moins un camouflage qu'une réincarnation.

Car il y a dans cette signature d'Ajar aussi neuve que l'était

Gary aux premiers temps d'Éducation européenne,

la tentation d'un nouveau départ, comme une nouvelle

jeunesse, d'un recommencement.

L'oeuvre lui ressemble. On y retrouve, sans trop de difficulté,

sa vision à la fois pessimiste et ironique du monde,

son idéalisme et son cynisme.

Ajar sera du côté de la farce, mais de la farce

triste, à la manière des Âmes mortes

de Gogol.

L'oeuvre pourtant innove dans le style, quelque part entre

Vian et Queneau : jeux de mots, entorses à la syntaxe,

à la grammaire et au vocabulaire, mutilations et gags

du langage.

Gary est devenu un gêneur. D'abord par son allure honorable

(Croix de la Libération, Légion d'honneur, gaulliste,

Consul de France, prix Goncourt), puis par ses gros tirages

depuis trente ans ; on n'attend plus rien de neuf d'un mandarin

des Lettres, même s'il s'habille tantôt comme

un loubard, tantôt comme un clochard.

Gary se met à chercher un pseudonyme pour incarner

l'anarchiste qu'il est lui-même et que sont seuls à

connaître ses vrais lecteurs. Triste à cause

de la critique qui boude ses oeuvres en ne leur accordant

plus qu'un coup d'oeil blasé et las, comme si chacun

de ses nouveaux livres était un pensum, il décide

alors de tenter le diable et de masquer sa plume. Il s'appellera

Ajar pour voir. Voir si, en trompant son monde, il rencontrera

un accueil ou plus désastreux ou plus enthousiaste,

mais au moins un véritable accueil, au lieu de la marée

tiède des habituels commentaires.

Ce pseudonyme qui le réincarne dans une nouvelle peau

lui redonne en même temps une virginité, la toute

fraîcheur d'un débutant.

Mais il lui faut aussi exhiber sa marionnette et la manipuler

sur la scène d'une comédie fantastique. Émile

Ajar ce sera quelqu'un de la famille : un petit cousin, Paul

Pavlowitch, dont la véritable identité restera

tout d'abord secrète.

Celui-ci aime profondément Romain Gary. Il a lu tous

ses livres, retenu toutes ses histoires et tous ses personnages,

c'est un amateur de littérature. Le rôle d'Ajar

lui sied, c'est une deuxième peau. Au point que lui-même

un jour ne saura plus s'y reconnaître.

Gary s'amuse. La marionnette qu'il a choisie pour interpréter

Ajar, révèle un talent authentique de comédien,

il mime admirablement un écrivain génial, il

a le sens de la phrase et de la repartie, il sait cultiver

son propre mystère.

Avec le prix Goncourt le canular Ajar s'officialise. Aucun

écrivain ne pouvant en principe recevoir deux fois

ce même prix, Gary fait écrire à Paul

une lettre pour le refuser.

Mais Hervé Bazin, président de l'Académie

lui répondra "L'Académie vote pour un livre,

non pour un candidat. Le prix Goncourt ne peut ni s'accepter

ni se refuser, pas plus que la naissance ou la mort. M. Ajar

reste couronné".

Ce prix aurait pu donner à Gary l'occasion de révéler

sa paternité de l'oeuvre. Or il continue le jeu. Il

laisse galoper son ombre, peut-être par refus d'un scandale

qu'il n'a pas envie d'affronter, plus sûrement par esprit

de curiosité, esprit diabolique, qui veut chercher

à voir jusqu'où on peut aller trop loin….

La supercherie s'enracine dans le jeu du mensonge, ou plutôt

des faux-semblants. Désormais aux yeux de la presse

et de l'édition, Romain Gary se double d'un "neveu"

plus génial, plus brillant que lui-même.

Ajar c'est l'art, moderne et révolté, gueulant,

casseur. Tandis que Gary glisse du côté des vieilles

barbes…. La vie devant soi est un triomphe.

Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus

valable, paru la même année est lu dans l'ensemble

avec ce même dédain, cette même pitié

moqueuse qu'on accorde dans les salons aux don Juan en déclin.

Il semble conter la tristesse d'un vieil homme impuissant,

tandis que la Vie devant soi apparaît avec éclat

comme le chef-d'oeuvre d'un écrivain effervescent,

maître de ses dons, ou comme dit Gary, maître

de sa Puissance.

Lorsque Gary publie Clair de femme, l'année

suivante, des mauvaises langues disent qu'il cherche à

plagier Émile Ajar, à copier son neveu, et se

plaisent à y relever des "ajarismes" flagrants,

preuve tout à la fois de son épuisement, et

de la supériorité du neveu sur l'oncle finissant.

L'étoile d'Ajar brille plus fort que celle de Gary.

Tandis qu'il fait parader Paul sur la scène publique,

lui s'enferme avec la volonté de revivre par procuration

et de créer une histoire à leur mesure pour

dérouter les derniers poursuivants. Leurs identités

vont se perdre, s'embrouiller, glisser de l'une à l'autre.

Période intense d'écriture et de gestion d'oeuvre,

les années Ajar marquent pour Gary une puissante activité

créatrice, qui paraît sous une double signature

mais est en fait le produit d'un seul écrivain. C'est

une période passionnée et sombre, dont le vrai

déroulement se joue en coulisses, avec des masques,

et qui ne laisse voir sur scène qu'une partie de son

théâtre secret.

Le 8 septembre 1979 : découverte du corps de Jean coincé

sous une couverture contre le siège arrière

de sa voiture. Elle avait disparu depuis dix jours. A côté

un tube de barbituriques. L'autopsie révélera

un taux extrêmement élevé d'alcoolémie.

Elle avait quarante et un an.

Le 10, en présence de son fils Diego, Gary tient une

conférence de presse chez Gallimard. Il domine mal

son émotion. Preuves à l'appui il accuse le

F.B.I. d'avoir délibérément cherché,

par ses calomnies, à détruire Jean, en 1970,

et de l'avoir rendue folle. Il évoque la mort de ce

bébé dont elle avait tenu qu'il fût enterré

dans un cercueil de verre afin de bien prouver qu'il était

blanc. C'est depuis cet événement qu'elle est

allée de clinique psychiatrique en clinique psychiatrique,

de tentative de suicide, en tentative de suicide.

Son vingt-neuvième livre, L'Angoisse du roi Salomon,

tout inspiré par l'âge et par la solitude, et

bercé d'un reste d'espoir, marque sa longue marche.

Gary est vieux, Gary est seul. En dépit de son fils,

en dépit de Leïla.

Leïla Chellabi est une jeune femme de quarante ans, longue

et légère comme une danseuse, brune, avec des

cheveux bouclés, coupés courts, et un profil

de princesse crétoise. De père d'origine turque

et de mère bordelaise, elle vit près de lui

depuis déjà un an.

C'est une femme calme, silencieuse, que Romain compare à

un chat, indépendante, pourtant tout à fait

capable de passions. Elle est divorcée, elle a un fils.

Rue du Bac, elle apporte un nouvel ordre féminin, organisant

les repas, offrant toujours une présence paisible et

rassurante dans un climat d'inquiétude propre à

Romain Gary, que les anciennes terreurs de Jean et tout le

cirque d'Ajar n'ont fait qu'alourdir ces dernières

années.

Mais secrètement, rue du bac, la farce aura vite tourné

au cauchemar. Pavlowitch n'est plus le jouet, la marionnette

sage ; tout se passe comme si le " chargé de comédie

" voulait jouer au maître chanteur, par exemple

en réclamant une augmentation des tarifs de sa commission.

Les rapports entre oncle et neveu s'en aigrissent.

A la fin du printemps le fisc se manifeste et ajoutera encore

d'angoisse aux tourments quotidiens de Romain Gary, qui en

vient même à se sentir pris au piège de

ses propres manoeuvres, tant il se retrouve traqué

à la fois par la vieillesse, par Ajar, et même

par le succès.

Dans son livre Europa, il écrit " Je ne

crois pas qu'il y ait une éthique digne de l'homme

qui soit autre chose qu'une esthétique assumée

dans la vie jusqu'au sacrifice de la vie elle-même".

Précisément comme son personnage, Gary va choisir

sa mort. Elle sera son dernier numéro d'artiste.

Le mardi 2 décembre 1980, en fin d'après-midi,

après avoir cessé d'écrire depuis plusieurs

mois et être devenu l'ombre de lui-même, Romain

Gary introduisit dans sa bouche le canon d'un revolver et

appuya sur la détente.

Cinq semaines avant sa mort il avait confié au Matin

: " Je ne suis pas méconnu. Je suis inconnu ".

Et cependant Gary ne s'est pas tué sous un coup de

cafard. Son suicide semble avoir été longuement

prémédité. Comme un suicide de raison

et de lucidité folle quand on a fait le tour de tout

et qu'on n'en peut plus d'exister. Son message destiné

à la presse semblait marquer d'un point final toutes

ces interrogations, sans vraiment les éclairer.

C'est peut-être Clair de femme qu'il faudrait

interroger. " Il y a dans ce roman la dérision

et le nihilisme qui guettent notre foi humaine et nos certitudes

sous le regard amusé de la mort, écrivait Gary.

Les dieux païens nous guettent installés sur l'Olympe

de nos tripes. Notre vie n'est peut-être que le divertissement

de quelqu'un". [...] Tout se passe comme si la vie était

un music-hall, un cirque où un suprême senôr

Galba, pitoyable pitre alcoolique, dresseur et montreur de

chiens s'amuserait à nos dépens ".

Dans Pseudo il écrit " Cette nuit-là, j'ai

eu de nouvelles hallucinations ; je voyais la réalité,

qui est le plus puissant des hallucinogènes. C'était

intolérable. J'ai un copain à la clinique qui

a de la veine, qui voit des serpents, des rats, des larves,

des trucs sympa, quand il hallucine. Moi je vois la réalité

".

Six

mois après son suicide, dans un ultime opuscule posthume,

Gary " tuait " Émile Ajar et renaissait de ses cendres.

" Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. ".

Bibliographie :

Romain Gary/Émile Ajar " de Jean-Marie CATONNE' - Éditions"

Les dossiers Belfond "

"Romain Gary " de Dominique BONA - Éditions Mercure

de France.

"Romain Gary, le caméléon" de Myriam

Anissimov, Éditons Denoël

"La

promesse de l'aube de Romain Gary" de Mireille Sacotte

- Edition folio - Foliothèque

Ce

site

a pour vocation de promouvoir la lecture. C'est pourquoi les

résumés de livre, les biographies sont faites

à partir d'extraits des ouvrages même que j'ai

consultés et proposés à la lecture. Afin

de mieux préserver le style de l'auteur et le mettre

en évidence, je n'ai entrepris aucune réécriture.

Internet fonctionnant un peu comme une immense bibliothèque

mondiale, les ouvrages que j'ai trouvés dignes de lecture

y sont donc proposés. J'espère que les auteurs

n'y verront aucun inconvénient car ma véritable

intention est de mieux les faire connaître du grand public.

R.D.

Citations

Au

delà de cette limite votre ticket n'est plus valable

"Je

n'ai jamais été un homme de plaisir mais un

homme de sanctuaire. Lorsque je te serre très fort

dans mes bras, ton corps me donne aide et protection. La vie

attend pour me reprendre dans ses tourments quand je cesse

d'être intouchable. Il y a autour de nous une chrétienté

enfin accomplie de tendresse, de pardon et de justice rendue,

et ensuite, lorsque nos souffles se séparent et qu'il

faut recommencer à vivre coupés en deux, il

reste la connaissance heureuse du sanctuaire et une oeuvre

immatérielle faite de certitude de retour."

"Ecoute,

la vie ne va pas se fâcher parce que tu es heureuse.

On peut dire tout ce qu'on veut de la vie mais une chose est

certaine : elle s'en fout. Elle n'a jamais su distinguer le

bonheur du malheur. Elle ne regarde pas à ses pieds

"

"Elle

émergeait des draps et des oreillers comme d'une bataille

de cygnes et tendait la main à la recherche d'une branche

pour regagner le rivage. Au moment de la plainte, elle cachait

son visage comme si elle avait honte et empêchait son

cri de monter au ciel en se mordant la main. Je lui dis que

j'étais peiné par ce manque de charité

envers les cieux."

"Mais

dans les bras de Laura, il n'y avait pas d'illusion possible.

Jamais je n'avais aimé avec un don si total de moi-même.

Je ne me souvenais même plus de mes autres amours, peut-être

parce que le bonheur est toujours un crime passionnel : il

supprime tous les précédents. Chaque fois que

nous étions unis, ensemble, dans le silence des grandes

profondeurs qui laissent les mots à leurs travaux de

surface et que, très loin, là haut, les milles

hameçons du quotidien flottent en vain avec leurs appâts

de menus plaisirs, de devoirs et responsabilités, il

se produisait une naissance du monde bien connue de tous ceux

qui savent encore cette vérité que le plaisir

réussit parfois si bien à nous faire oublier

: vivre est une prière que seul l'amour d'une femme

peut exaucer".

"Le

regard neuf de l'enfant sauve même les trottoirs de

l'usure".

"Il

paraît qu'il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est

seulement un bon moment à passer".

"Il

ne s'agit pas d'un plaidoyer, dans ces pages. Ce n'est pas

non plus un appel au secours et je ne me mettrai pas ce manuscrit

dans une bouteille pour le jeter à la mer. Depuis que

le monde rêve, il y a déjà eu tant d'appels

au secours, tant de bouteilles jetées à la mer,

qu'il est étonnant de voir encore la mer, on ne devrait

plus voir que les bouteilles."

Les

racines du ciel

"Quand

vous n'en pouvez plus, faites comme moi: pensez à des

troupeaux d'éléphants en liberté en train

de courir vers l'Afrique, des centaines et des centaines de

bêtes magnifiques auxquelles rien ne résiste,

pas même un mur,pas même un barbelé, qui

foncent à travers les espaces ouverts et qui cassent

tout sur leur passage, qui renversent tout et tant qu'ils

sont vivants, rien ne peut les arrêter- la liberté

quoi!"

"Vers

dix heures du soir, il traversèrent Sionville, roulèrent

le long du fleuve, entre les manguiers (…). La nuit avait

une présence, un corps, une vie bruissante ; on sentait

ses sueurs, son intimité ; dans l'épaisseur

du jardin, le chœur des insectes était une pulsation

intense qui donnait à l'obscurité des flancs

palpitants, une respiration précipitée (…)."

"..

Dans la nuit du désert, la forme blanche avait bougé

dans le sable et Morel s’était arrêté

un instant devant l’adolescent assoupi. Le visage était

grave et presque triste, sous la lumière bleue. Puis

les lèvres tremblèrent, prononcèrent

quelques mots et Morel demeura longuement immobile, penché

sur cette tête rebelle hantée jusque dans ses

rêves par la seule certitude dont l’homme pût

se réclamer. "

"Plus

une œuvre est imaginative, plus elle est convaincante

et plus je reçois des lettres de lecteurs me demandant

si " c'est vrai, c'est vraiment vrai ? "

" Heureusement, pour m'aider un peu à oublier,

il y avait le cinéma. Nous passions au cinéma

toutes nos soirées. […] Nous en sortions énivrés,

avec des voix un peu roques, cherchant à prolonger

quelques secondes encore, par nos attitudes, nos gestes, par

notre langage, la vie étonnante à laquelle nous

avions été mêlés. La beauté

des femmes, la force des hommes, la violence de l'action,

tout cela donnait à la réalité, qui nous

reprenait à la sortie des salles, un caractère

d'insupportable banalité. Cette réalité

nous paraissait un décor, une mauvaise toile peinte

qu'il suffit de crever courageusement pour trouver, derrière,

la vraie vie, celle des films".

L'avenue

Dante, qui mène de l'hôtel-pension Mermont au

marché de la Buffa, s'ouvrait devant ma fenêtre.

De ma table de travail je voyais ma mère venir de loin.

[…] Chaque fois que je reviens à Nice, je me rends

au marché de la Buffa. J'erre longuement parmi les

poireaux, les asperges, les meons, les pièces de bœuf,

les fruits, les fleurs et les poissons. Les bruits, les voix,

les gestes, les odeurs et les parfums n'ont pas changé,

et il ne me manque que peu de chose, presque rien, pour que

l'illusion soit complète. Je reste là pendant

des heures et les carottes, les chicorées et les endives

font ce qu'elles peuvent pour moi".

"

Ma mère rentrait toujours à la maison les bras

chargés de fleurs et de fruits. Elle croyait profondément

à l'effet bienfaisant des fruits sur l'organisme et

veillait à ce que j'en mangeasse au moins un kilo par

jour. Je souffre de colite chronique depuis. Elle descendait

ensuite aux cuisines, arrêtait le menu, recevait les

fournisseurs, surveillait le service du petit déjeuner

aux étages, écoutait les clients, faisait préparer

les pique-niques des excursionnistes, inspectait la cave,

veillait à tous les détails de l'affaire".

"Voyez-vous,

j'ai de la vie une idée commedia dell'arte. Nous mimons

notre vie et puis, brusquement, conscients de la pantomime,

nous interrompons le jeu en pleine action pour échanger

nos impressions, devant le public des étoiles. Mais

ce sentiment dell'arte poussé à l'extrême,

comme dans mon cas, tue le spectacle. Il ne reste plus alors

que des clowns constamment en dehors de toute action, de toute

histoire perceptible, de tout sujet, des " à part

" incompréhensibles".

"Je ne crée pas, je ne compose pas ; j'improvise.

Dans le théâtre d'aujourd'hui, donc, il n'y a

plus de place pour moi".

"J'écris entièrement par vanité….

j'ai besoin d'être admiré. C'est ma grande faiblesse,

mais aussi ma seule force, parce que si je n'avais pas le

goût de l'exploit, je n'aurais rien fait de ce que j'ai

fait dans ma vie et j'aurais été, à l'heure

actuelle, hôtelier sur la Côte d'Azur, dans l'affaire

de ma mère".

"Je ne me suis pas senti le même depuis. Au cours

d'un voyage à Varsovie, j'ai visité le musée

de l'Insurrection. Je savais tout sur le meurtre des six millions

de Juifs, j'avais lu tous les livres, j'avais vu les documents.

Mais si je parlais souvent de mes origines juives, au fond

je ne me sentais pas juif, malgré mon attachement à

la mémoire de ma mère. Or, devant la section

du musée consacrée à la révolte

du Ghetto, je me suis soudain écroulé et je

suis resté évanoui vingt minutes. Je ne m'étais

peut-être pas rendu compte du poids qu'avait eu pour

moi, dans cette ville où j'ai été élevé,

cette immense, cette massive absence : celle des Juifs".

"Je

plonge mes racines littéraires dans mon " métissage,

je suis un bâtard et je tire ma substance nourricière

de mon " bâtardisme " dans l'espoir de parvenir

ainsi à quelque chose de nouveau, d'original. Ce n'est

d'ailleurs pas un effort : cela m'est naturel, c'est naturel,

c'est ma nature de bâtard, qui est pour moi une véritable

bénédiction sur le plan culturel et littéraire.

C'est pourquoi d'ailleurs certains critiques traditionnalistes

voient dans mon œuvre quelque chose d' "étranger

".

"Elsa

Triolet écrivait : j'ai fait de mon mieux pour m'intégrer,

mais pour les Français je reste une étrangère

[…] L'amour que l'immigré peut avoir pour son

pays d'adoption est toujours un amour malheureux […]

Pour s'aimer il faut être deux, or l'indigène

ne rend pas son amour à l'étranger".

"La plus grande puissance spirituelle de tous les temps,

c'est la Connerie"

"Chère Méditerranée ! Que ta sagesse

latine, si douce à la vie, me fut donc clémente

et amicale, et avec quelle indulgence ton vieux regard amusé

s'est posé sur mon front d'adolescent ! Je reviens

toujours à ton bord, avec les barques qui ramènent

le couchant dans leurs filets. J'ai été heureux

sur ces galets"

Editions Gallimard

|