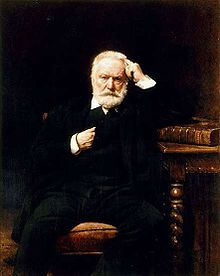

Portrait de Victor Hugo par Léon Bonnat (1879), conservé au château de Versailles.

Victor HUGO

Vieille chanson du jeune temps

Je ne songeais pas à Rose ;

Rose au bois vint avec moi ;

Nous parlions de quelques chose,

Mais je ne sais plus de quoi.

J'étais

froid comme les marbres ;

Je marchais à pas distraits ;

Je parlais des fleurs, des arbres ;

Son œil semblai dire : " Après ?

La

rosée offrait ses perles,

Le taillis, ses parasols ;

J'allais, j'écoutais les merles,

Et Rose les rossignols.

Moi,

seize ans, et l'air morose.

Elle vingt ; ses yeux brillaient.

Les rossignols chantaient Rose

Et les merles me sifflaient.

Rose,

droite sur ses hanches,

Leva son beau bras tremblant

Pour prendre une mure aux branches ;

Je ne vis pas son bras blanc.

Une

eau courait, fraîche et creuse,

Sur les mousses de velours ;

Et la nature amoureuse

Dormait dans les grands bois sourds.

Rose

défit sa chaussure,

Et mit, d'un air ingénu,

Son petit pied dans l'eau pure ;

Je ne vis pas son pied nu.

Je

ne savais que lui dire ;

Je la suivais dans le bois,

La voyant parfois sourire

Et soupirer quelquefois.

Je

ne vis qu'elle était belle

Qu'en sortant des grands bois sourds.

" Soit ; n'y pensons plus ! "dit-elle.

Depuis, j'y pense toujours.

Paris, juin 1831

Il

lui disait : " Vois-tu, si tous deux nous pouvions,

L'âme pleine de foi, le cœur plein de rayons,

Ivres de douce extase et de mélancolie,

Rompre les mille nœuds dont la ville nous lie ;

Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou,

Nous fuirions ; nous irions quelque part, n'importe où,

Chercher, loin des vains bruits, loin des haines jalouses,

Une maison petite avec des fleurs, un peu

De solitude, un peu de silence, un ciel bleu,

La chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose,

De l'ombre ; - et quel besoin avons-nous d'autre chose ? "

Les contemplations, Poésie / Gallimard

J'aime

l'araignée et j'aime l'ortie,

Parce qu'on les hait ;

Et que rien n'exauce et que tout châtie

Leur morne souhait ;

Parce

qu'elles sont maudites, chétives,

Noirs êtres rampants ;

Parce qu'elles sont les tristes captives

De leur guet-apens ;

Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre ;

O sort ! fatals nœuds !

Parce que l'ortie est une couleuvre,

L'araignée un gueux ;

Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes,

Parce qu'on les fuit,

Parce qu'elles sont toutes deux victimes

De la sombre nuit.

Passants, faites grâce à la plante obscure,

Au pauvre animal.

Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,

Oh ! plaignez le mal !

Il

n'est rien qui n'ai sa mélancolie ;

Tout veut un baiser.

Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie

De les écraser,

Pour

peu qu'on leur jette un œil moins superbe,

Tout bas, loin du jour,

La mauvaise bête et la mauvaise herbe

Murmurent : Amour !

Juillet 1842

Les contemplations

O

les tendres propos et les charmantes choses

Que me disait Aline en la saison des roses !

doux zéphyrs qui passiez alors dans ces beaux lieux.

N'en rapportiez-vous rien à l'oreille des dieux ?

Segrais

Vois,

cette branche est rude, elle est noire, et la nue

Verse la pluie à flots sur son écorce nue ;

Mais attend que l'hiver s'en aille, et tu vas voir

Une feuille percer ces nœuds si durs pour elle,

Et tu demanderas comment un bourgeons frêle

Peut, si tendre et si vert, jaillir de ce bois noir.

Demande alors pourquoi, ma jeune bien-aimée,

Quand

sur mon âme, hélas ! endurcie et fermée,

Ton souffle passe, après tant de maux expiés,

Pourquoi remonte et court ma sève évanouie,

Pourquoi mon âme en fleur et tout épanouie

Jette soudain des vers que j'effeuille à tes pieds !

C'est que tout a sa loi, le monde et la fortune ;

C'est

qu'une claire nuit succède aux nuits sans lune ;

C'est que tout ici-bas a ses reflux constants ;

C'est qu'il faut l'arbre au vent et la feuille au zéphire ;

C'est qu'après le malheur m'est venu ton sourire ;

C'est que c'était l'hiver et que c'est le printemps !

7 mai 1829

De

todo, nada.

De todos, nadie

(De tout, rien. De tous, personne)

Calderon

Que

t'importe, mon cœur, ces naissances des rois,

Des victoires qui font éclater à la fois

Cloches et canons en volées,

Et louer le Seigneur en pompeux appareil,

Et la nuit, dans le ciel des villes en éveil,

Monter des gerbes étoilées ?

Porte

ailleurs ton regard sur Dieu seul arrêté !

Rien ici-bas qui n'ait en soi sa vanité :

La gloire fuit à tire-d'aile ;

Couronnes, mitres d'or, brillent, mais durent peu ;

Elles ne valent pas le brin d'herbe que Dieu

Fait pour le nid de l'hirondelle !

Hélas

! plus de grandeur contient plus de néant !

La bombe atteint plutôt l'obélisque géant

Que la tourelle des colombes.

C'est toujours par la mort que Dieu s'unit aux rois ;

Leur couronne dorée a pour faîte sa croix,

Son temple est pavé de leurs tombes.

Quoi

! hauteur de nos tours, splendeur de nos palais,

Napoléon, César, Mahomet, Périclès,

Rien qui ne tombe et ne s'efface !

Mystérieux abîme où l'esprit se confond !

A quelques pieds sous terre un silence profond,

Et tant de bruit à la surface !

30 juin 1830

Tristesse d'Olympio

Les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient

pas mornes,

Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes

Sur la terre étendu,

L'air était plein d'encens et les prés de verdures

Quand il revit ces lieux où par tant de blessures

Son cœur s'était répandu !

L'automne souriait ; les coteaux vers la plaine

Penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine ;

Le ciel était doré ;

Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme,

Disant peut-être à Dieu quelque chose de l'homme,

Chantaient leur chant sacré !

Il

voulut tout revoir, l'étang près de la source,

La masure où l'aumône avait vidé leur bourse,

Le vieux frêne plié,

Les retraites d'amour au fond des bois perdues,

L'arbre où dans les baisers leurs âmes confondues

Avaient tout oublié !

Il

chercha le jardin, la maison isolée,

La grille d'où l'œil plonge en une oblique allée,

Les vergers en talus.

Pâle, il marchait. - Au bruit de son pas grave et sombre,

Il voyait à chaque arbre, hélas ! se dresser l'ombre

Des jours qui ne sont plus ! (…)

Les Rayons et les Ombres, 1840

Amour

Enfant

! si j'étais roi, je donnerais l'empire,

Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux,

Et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre,

Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire,

Pour un regard de vous !

Si

j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes,

Les anges, les démons courbés devant ma loi,

Et le profond chaos aux entrailles fécondes,

L'éternité, l'espace, et les cieux, et les mondes,

Pour un baiser de toi

Les feuilles d'automne, 1831

Lorsque l'enfant paraît

Lorsque l'enfant paraît le cercle de famille

Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux,

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être

?

Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,

Innocent et joyeux.

Enfant vous êtes l'aube et mon âme est la plaine

Qui des plus douces fleurs embaume son haleine

Qu'on ose pas toucher,

Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire

On rit, on se récrie, on l'appelle et sa mère

Tremble à le voir marcher...

Les yeux des enfants ont une douceur infinie,

Et leur petites mains, joyeuses et bénies,

Ignorent le mal encore !

Jamais, vos jeunes pas n'ont touché notre fange,

A l'auréole d'or !

La nuit lorsque tout dort, quand l'esprit rêve, à

l'heure

Où l'on entend parfois une petite voix qui pleure,

Sur des ailes d'azur,

Sans le comprendre encore, vous explorez le monde.

Double virginité : corps où rien n'est immonde,

Ame où rien n'est impur !

Il est si beau l'enfant avec son doux sourire,

Ses deux grands yeux ouverts qui ne savent pas mentir.

Dans le mal triomphant :

Préserve-moi Seigneur, d'été sans

fleurs vermeilles,

De cage sans oiseaux, de ruche sans abeilles,

D'une Maison sans enfants ...

Les

feuilles de l'Automne

Après l'hiver

Tout

revit, ma bien aimée !

Le ciel gris perd sa pâleur ;

Quand la terre est embaumée,

Le coeur de l'homme est meilleur.

En

haut, d'où l'amour ruiselle,

En bas, où meurt la douleur,

La même immense étincelle

Allume l'astre et la fleur.

L'hiver

fuit, saison d'alarmes,

Noir avril mystérieux

Où l'âpre sève des larmes

Coule, et du coeur monte aux yeux.

O

douce désuétude

De souffrir et de pleurer !

Veux-tu, dans la solitude,

Nous mettre à nous adorer ?

La

branche au soleil se dore

Et penche, pour l'abriter,

Ses boutons qui vont éclore

Sur l'oiseau qui va chanter.

L'aurore

où nous nous aimâmes

Semble renaître à nos yeux ;

Et mai sourit dans nos âmes

Comme il sourit dans les cieux.

On

entend rire, on voit luire

Tous les êtres tour à tour,

La nuit les astres bruire,

Et les abeilles le jour.

Et

partout nos regards lisent,

Et, dans l'herbe et dans les nids,

De petites voix nous disent :

"Les aimants sont les bénis !"

L'air

enivre ; tu reposes

A mon cou tes bras vainqueurs.

Sur les rosiers que de roses !

Que de soupirs dans nos coeurs !

Comme

l'aube, tu me charmes ;

Ta bouche et tes yeux chéris

Ont, quand tu pleures, ses larmes,

Et ses perles quand tu ris.

La

nature, soeur jumelle

D'Eve et d'Adam et du jour,

Nous aime, nous berce et mêle

Son mystère à notre amour.

Il

Suffit que tu paraisses

Pour que le ciel, t'adorant,

Te contemple ; et, nos caresses,

Toute l'ombre nous les rend !

Clartés

et parfums nous-mêmes,

Nous baignons nos coeurs heureux

Dans les effluves suprêmes

Des éléments amoureux.

Et,

sans qu'un souci t'oppresse,

Sans que ce soit mon tourment,

J'ai l'étoile pour maîtresse ;

Le soleil est ton amant ;

Et

nous donnons notre fièvre

Aux fleurs où nous appuyons

Nos bouches, et notre lèvre

Sent le baiser des rayons.

(Recueil les contemplations)

La chanson de Maglia

Vous

êtes bien belle

Et je suis bien laid

A vous la splendeur

De rayons baignés

A

moi la poussière

A moi l'araignée

Vous êtes bien belle

Et je suis bien laid

Tu

feras le jour

Je ferai la nuit je protègerai

Ta vitre qui tremble

Nous

serons heureux

Nous serons ensemble